28/10/2016

墟市留情 棚仔最後歲月

這裏載著一匹布咁長的故事。去年2月,政府在《財政預算案》中建議撥款5億元,大力發展本港時裝設計產業。同年8月,政府宣布將屹立深水埗38年,見證本港製衣業由盛轉衰的欽州街臨時布市場(棚仔)收回,用以興建一幢有200個單位的居屋……。當你以為事情矛盾至極時,再發覺花8,400萬來興建的足球場,為了要地起樓,只用了一年便要被拆。發展和保留真的難兼得?

棚仔裏的布販,以實際行動告訴大家,發展和保留其實可以如銀幣兩面。退場縱有不捨,但布販們決定夥拍由年輕人、建築規劃師等專業人士組成的關注組,親自設計出一個屬於自己的重置方案, 讓現時50多位經營者可一起調遷到通州街街市續業。夢想中的「新棚仔」,除了賣布外,還兼容教學、展覽及表演等用途,既得到更大更多元化的發展,也可保留舊時的人情味,讓其布業知識和技藝得以承傳,一匹布咁長的故事,也因此得以繼續編織下去。

棚仔,是一個由布疋堆砌出來的迷宮,一個很舊很舊的迷宮。

內裏焗促昏暗,地面凹凸,走過每條窄巷,總覺得有毛毛在搔鼻子。夏天走進去,牛角扇吹來的風也是熱的,身體不好受,但迎面都是五顏六色花花碌碌,身體觸碰著不同的紋理和質感,感覺很療癒。

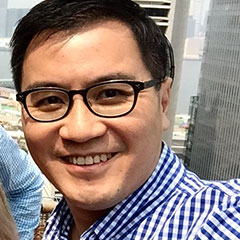

走到市場的最中央,是東叔陳如東的「大東布業」,疊得高高的疋頭伴一張長年累月摩擦得發亮的實木裁床。這天檔口來了班攝影發燒友,一邊舉機狂拍東叔的「裁剪三寶」;一邊追問他的前世今生。

東叔表示若果大伙兒也滿意調遷安排願意搬往通州街,他也會跟大隊,實行「做得幾耐得幾耐」。

東叔說,自從政府宣布要收回棚仔後,這些場面十常八九:「我做得幾多就幾多,講得幾多就幾多啦!」望望頭頂,鐵枝鋼索電線互纏再延伸開去,仿如老榕樹的枝幹。這位在棚仔幹活38年的老伯,開始榕樹頭講故。

由裁縫店轉型布匹批發

1950年,17歲的陳如東重新會江門來港,投靠在汝州街從事皮革生意的「老表」。廿元人工,搭住在舖頭,朝行晚拆。後來政府在街外劃設排檔,即是今天在廟街、灣仔太原街看見的綠色鐵皮檔。其時開始有布販進駐,老表見賣布利錢高,遂棄皮賣布。「當時香港都仲未有成衣賣,所有人買件似樣的衫都要度身訂造。最初我們只賣布,好多後生女來買布做大襟衫,即係陳寶珠年代的工廠妹呢!慢慢見車衣好做,就在後欄加個裁縫部,後來索性租埋隔離舖做裁縫店。」

60年代本港工業起飛,新蒲崗、觀塘、荃灣開滿製衣廠,不久更開始承接外國定單,賺的都是美金。汝州街的疋頭行見度身訂造洋裝熱潮減退,紛轉型做批發。東叔其時就與妻子租下該處一個排檔自立門戶,收集工廠的布頭布尾,整理好後再轉售給家庭式山寨廠,家爺仔乸就車出橡筋褲、夏老威、睡衣孖煙囱等,賣給小店和小販圖利。

陳如東說,七八十年的生意基本上「唔憂做」,即使1978年,政府因收地建地鐵而將汝州街的排檔商販調遷至人稱「棚仔」的欽州街臨時小販市場,對生意也無大影響。商販最初怨了幾聲地方簡陋時間倉促,轉頭又如常拼搏。「當時社會是多勞多得,你想改善屋企人生活,一味努力做就得㗎啦!我當時9點至6點在這裏開舖,收舖後就去貨倉執貨,一日做足14個鐘。」多年辛苦換來的,是他一手養大了四名子女,個個也是大學生,早年還買下了兩層唐樓。

每次講得興起,東叔便會拿出50年代在汝州街疋頭行打工的相片出來給聽眾們欣賞。

守在棚仔承傳技藝歷史

說到這裏,「榕樹頭阿伯」喫喫茶回了回氣,但作為香港人,不說也知往後的故事發展。90年代工廠北移,製衣業開始走下坡,大廠連生意都無幾,何來布頭布尾?東叔的小店生意大減,但滿心知足加上年事漸高的他,就靜靜地退守棚仔,「做另一個任務」。

很多人也視棚仔為「平民尋寶地」,常有家政課的師生、唸時裝設計的學生、手作人和從事電影舞台服裝設計的人前來尋寶。東叔每次見有「同學仔」來找布料,即使他們只有十元八塊買塊布車個環保袋,但他仍會不厭其煩耐心指導,「初嚟埗到,針織梳織都唔識分,邊隻料適合做袋做衫……佢肯聽我實慢慢教,呢度個個都係咁,所以啲人鍾意來,除咗因為平,其實仲係嗰份人情味。」將技藝和歷史承傳下去,原來就是他口中的「另一個任務」。

事實上,即使90年代製衣業開始走下坡,但東叔仍覺得那時的設計業大有可為。「有些學生畢業後在百利、利時5000元租個舖買自家設計,一樣有發圍。依家?無啦!租貴,咩創意都趕絕晒啦!」

邊說他邊從膠袋裏掏出一張海報,「呢個人我印象最深,她以前時常來找我買布傾偈,後來她設計了一些長者時裝,還請我做模特兒,之後佢贏咗比賽,貿發局資助佢去阿姆斯丹比賽,又贏埋,依家在中環有自己的事業,間唔中買盒餅返來探我,我不知幾開心!」

東叔的人生上半場努力拼搏自立成家,晚年還能以專長貢獻下一代,他說非常滿意上天替他寫的這個故事。本以為一部劇本演到老,卻突然被改寫。

去年8月,食環署在未有區議會諮詢下,單方面發信通知商販,指政府決定收回棚仔用地,興建提供200多個單位的單幢居屋,要求商販在年底前離場。如此安排,一方面惹來行政程序不當的非議,在沒商討下要求商販退場,也被指不近人情。最直接影響商販的,還有背後那千絲萬縷的「身份」問題。

部分商販慘變無主孤魂

話說1978年,從汝州街遷入棚仔的有牌商販約有50多個,其餘均為持有助手牌照人士(即政府認可的幫工)。後來棚仔生意暢旺,但政府卻早已停發助手牌照,牌主惟有鋌而走險,自聘無牌幫工協助。

時歷38年,期間有牌主向政府退還牌照或申請下代承牌照,沒退牌的廿多人,現時全都年過八十,過去多年都是靠助手及「無牌幫工」代勞。因此在這場「大遷徙」中,只有極少數持牌人可獲重新編配排檔,其餘的助手及無牌經營者,則不會得到任何安置及賠償。

東叔說:「無牌真係唔啱法例嘅,但咁多年政府都無理過,當年一聲起地鐵,求其搭個棚就叫我哋搬來。當時火燭,半個頂燒通晒,政府亦無幫過我哋,都係我哋自己夾錢整返好。點解咁多年唔理唔理,等到依家個個上晒年紀,一下子就要趕我哋走?真係唔可以有個好啲嘅解決辦法?」

生計、鄰里感情及選擇權等問題,固然是商販最切身的問題。推到更高層次,是一班小市民多年來手足胼胝建立的小社區被生劏活剝。而最諷刺的是,政府一方面在《財政預算案》中建議撥款5億元,大力發展本港時裝設計產業;但另一方面則把這個存活38年,見證本港製衣業由無到有,由盛轉衰的地標連根拔起。此舉多少觸碰到港人的神經,大家也不禁問:點解政府唔收高爾夫球場起樓?

學生市民籌關注組相助

結果,棚仔清拆消息傳出後,即引起了不少業內人士、時裝設計系學生、城市規劃師甚至普羅市民的關注,遂透過網絡集結成關注組。過去一年,分別舉辦過手作墟市、街頭時裝騷及作品徵集等活動,希望引起更多市民關注這本土小區的命運。

關注組的成員在背後又出謀獻策,協助商販與政府部門斡旋,更有專業人士撰寫了一份發展及重置計劃書,實行向政府反建議。為保留棚仔特色,建議書提出讓現時所有商販(持牌及非持牌)獲得安置資格,一同遷至通州街街市。’

這一年,關注組與商販的爭取,可謂「粒粒皆辛苦」。去年8月食環署倉促收地,勒令商販在3個月內退場,廿多名持牌商販被「打散」,遷入各區排檔單打獨鬥,至於其餘過百名經營者,署方一直未有安排。經過商販及關注團體多番爭取後,政府初步同意開放通州街街市讓商販遷入,而允許開放的街市地段由3個逐步增至5個;署方亦由最初堅持一刀切只安置持牌者,後期則改為承認部分助手及前助手的資格,讓他們一同搬到通州街。

然而過去一年間,部分棚仔舊街坊卻因壓力或其他原因而決定向政府歸還牌照,提早結業離場及退休,故現時棚仔只餘下3名持牌檔主及50名經營者。雖然當中已有33人被確認身份可獲安置,但商販及關注組仍爭取可盡快確認其餘17人身份,讓他們一同遷入通州街。

調遷怕租貴望政府減租

東叔就是33個被確認身份的經營者之一,可惜多年來與他並肩作戰的妻子,卻因沒有資料證明她長時間在棚仔營業,故身份不獲承認。「政府就係咁,一時一樣,你有呢樣證明,佢又問你攞第二樣。你要佢一次講晒要乜,佢又答唔出。最激氣係明明咁多年大家都係咁做,11個夫妻檔有9個認可咗,我哋偏偏冇份。問佢點解冇?嘥氣啦……」

儘管如此,東叔說若大伙兒也同意最終的調遷方案,他亦會跟大隊遷往通州街,但擔心遷址初期生意大減,亦擔心租貴「賺埋唔夠蝕」,故他希望政府可寬減租金,讓他們可自力更生之餘,也完成這歷史任務。

「製衣業曾經對香港好有貢獻,養活過好多人,你都唔好一下子抹殺晒佢吖!政府又話攞幾億出來搞時裝業,又話要打造本土特色創意產業,呢度咪係囉!我敢講,我對呢方面總算有少少貢獻,都今時今日都仲有,政府你有冇吖?」

轉載自: 《iMONEY智富雜誌》

《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章,相關內容屬作者個人意見,並不代表《經濟通》立場,《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇】機場日前電腦系統故障,航班資料僅靠手寫白板,有旅客錯過航班感到失望,你認為機場處理手法是否妥當?► 立即投票